Воспаление слизистой носа: как лечить? Причины. Если болит

Воспаление слизистой носа или ринит – инфекционное заболевание, способное протекать в острой и хронической форме.

Тем не менее и другие, более грозные патологии также сопровождаются воспалением слизистых оболочек, но уже других анатомических структур.

Лечение будет определяться в первую очередь на основании того, что послужило причиной возникновения воспаления и его тяжести. Поэтому в каждом отдельном случае оно разрабатывается индивидуально с учетом всех особенностей пациента.

В зависимости от длительности течения болезни различают острый и хронический ринит, при этом зачастую вторая форма развивается при отсутствии грамотного лечения в острую фазу.

Провоцировать возникновение воспалительного процесса в носовой полости способно огромное множество факторов.

Именно на основании того, какой из них вызвал симптомы патологии, различают разные виды ринита.

Катаральный. Его появление вызывают частые ОРВИ, снижение иммунитета, серьезное загрязнение окружающего воздуха пылью или продуктами горения, регулярное вдыхание табачного дыма и повышенный уровень обсемененности внутренних поверхностей носа бактериями. Симптомы выражены умеренно и не доставляют существенного дискомфорта больному.

Аллергический. Он развивается на фоне оседания на слизистых оболочках носовой полости аллергенов. В зависимости от его вида насморк может присутствовать как исключительно в определенный сезон, так и в течение целого года.

А иногда образуются и белые пятна Воячека, являющиеся следствием неравномерного спазма сосудов.

воспаление слизистой носа: фото

Медикаментозный. Основной причиной его появления является привыкание к назальным каплям. Значительно реже он возникает на фоне употребления гипотензивных препаратов, транквилизаторов или нейролептиков.

Атрофический. Развивается при работе в условиях запыленного, горячего или чрезмерно сухого воздуха. Иногда он является следствием выполнения хирургического вмешательства или наличия генетической предрасположенности.

Для него характерно образование большого количества сухих корок, которые трудно удаляются, и при этом кровоточит слизистая.

Для данного типа патологии типично чередование сторон, с которых наблюдается заложенность, но отличительным признаком является воспаление слизистой носа без насморка с корками.

На ранних стадиях развития воспалительного процесса заметно только покраснение и отечность тканей. По мере его прогрессирования будут формироваться корки, провоцирующие раздражение слизистой, а в последствие и гнойные выделения (при бактериальной инфекции).

Иногда в ходе выполнения паровых ингаляций, а также в быту при случайном вдыхании горячего воздуха либо токсических веществ можно получить ожог слизистой оболочки. Это проявляется:

- покраснением и отечностью тканей;

- сухостью;

- образованием пузырьков, наполненных прозрачным содержимым;

- появлением эрозий;

- отмиранием внешних слоев слизистой оболочки, что проявляется ее посерением.

Выраженность признаков ожога находится в прямой зависимости от его тяжести. В легких ситуациях обычно можно заметить только красноту и лишь при отсутствии внимания к тяжелым травмам возникает такое осложнение как некроз эпителия.

Носовая полость покрыта слоем пещеристой ткани, которая может быстро увеличиваться в размерах при значительном наполнении кровью. При этом возрастает скорость прогревания вдыхаемого воздуха. После того как человек попадает в теплое помещение, обогрев уже не требуется, поэтому ткани возвращаются в обычное состояние.

Действие деконгестантов направлено на принудительное сужение капилляров полости носа

Сосудосуживающие капли оказывают воздействие на капилляры носовой полости, принудительно сжимая их, независимо от температуры воздуха. Нервная система не распознает команду и заставляет сосуды расширяться, вызывая отек и заложенность носа.

Реактивная гиперемия, которая развивается через несколько часов после местного применения α-адреномиметиков, заставляет пациента все чаще применять данные препараты. Это приводит к возникновению реактивной гиперплазии слизистой оболочки и нарушению вазомоторной функции.

Чем чаще используются сосудосуживающие средства, тем сильнее набухание слизистой оболочки носа. В некоторых случаях пациент, у которого есть зависимость от капель, использует флакон препарата в сутки.

В редких случаях причиной развития медикаментозного насморка у взрослых может стать применение лекарственных препаратов следующих групп:

- симпатолитики (Адельфан);

- α-адреноблокаторы (Доксазозин, Празозин);

- адреномиметики (Метилдопа, Клофелин).

Эти средства используются для лечения гипертонии или опухолей надпочечников. Препараты воздействуют на слизистую оболочку носа и становятся причиной разбухания пещеристого эпителия.

Через 2–3 месяца после начала приема этих лекарств возникают такие же побочные эффекты, как и в результате терапии сосудосуживающими препаратами.

Артериальная гиперемия

Артериальная гиперемия — это увеличение кровенаполнения органа в результате избыточного поступления крови по артериальным сосудам.

Ее характеризуют ряд функциональных изменений и клинические признаки: разлитая краснота, расширение мелких артерий, артериол, вен и капилляров, пульсация мелких артерий и капилляров, увеличение числа функционирующих сосудов, местное повышение температуры, увеличение объема гиперемированного участка, повышение тургора ткани, увеличение давления в артериолах, капиллярах и венах (рис. 10.1), ускорение кровотока, повышение обмена и усиление функции органа.

Причинами артериальной гиперемии могут быть: влияния различных факторов внешней среды, включая биологические, физические, химические; увеличение нагрузки на орган или участок ткани, а также психогенные воздействия.

Поскольку часть этих агентов представляет собой обычные физиологические раздражители (увеличение нагрузки на орган, психогенные воздействия), артериальную гиперемию, возникающую под их действием, следует считать физиологической.

Основной разновидностью физиологической артериальной гиперемии является рабочая, или функциональная, а также реактивная гиперемия.

Рабочая гиперемия — это увеличение кровотока в органе, сопровождающее усиление функции его (гиперемия поджелудочной железы во время пищеварения, скелетной мышцы во время ее сокращения, увеличение коронарного кровотока при усилении работы сердца, прилив крови к головному мозгу при психической нагрузке).

Реактивная гиперемия представляет собой увеличение кровотока после его кратковременного ограничения. Развивается обычно в почках, головном мозге, коже, кишках, мышцах.

Максимум реакции наблюдается через несколько секунд после возобновления перфузии. Ее длительность определяется продолжительностью окклюзии.

За счет реактивной гиперемии, таким образом, ликвидируется “задолженность” по кровотоку, возникшая во время окклюзии.

Патологическая артериальная гиперемияразвивается под действием необычных (патологических) раздражителей (химические вещества, токсины, продукты нарушенного обмена, образующиеся при воспалении, ожоге; лихорадка, механические факторы). В отдельных случаях условием возникновения патологической артериальной гиперемии является повышение чувствительности сосудов к раздражителям, что наблюдается, например, при аллергии.

Инфекционная сыпь, покраснение лица при многих инфекционных заболеваниях (корь, сыпной тиф, скарлатина), вазомоторные расстройства при системной красной волчанке, покраснение кожи конечности при повреждении определенных нервных сплетений, покраснение половины лица при невралгии, связанной с раздражением тройничного нерва, и т. п., являются клиническими примерами патологической артериальной гиперемии.

В зависимости от фактора, вызывающего патологическую артериальную гиперемию, можно говорить о воспалительной, тепловой гиперемии, ультрафиолетовой эритеме и т. д.

По патогенезу различают два вида артериальной гиперемии — нейрогенную (нейротонического и нейропаралитического типа) и обусловленную действием местных химических (метаболических) факторов.

Нейрогенная артериальная гиперемия нейротонического типаможет возникать рефлекторно в связи с раздражением экстеро- и интерорецепторов, а также при раздражении сосудорасширяющих нервов и центров. В качестве раздражителей могут выступать психические, механические, температурные (тепло), химические (скипидар, горчичное масло и др.) и биологические агенты.

Типичным примером нейрогенной артериальной гиперемии является покраснение лица и шеи при патологических процессах во внутренних органах (яичниках, сердце, печени, легких).

В эксперименте на животных (кролики и собаки) нейрогенная артериальная гиперемия впервые была воспроизведена Клодом Бернаром путем раздражения chorda tympani — ветви п. facialis, состоящей из парасимпатических сосудорасширяющих волокон. В качестве ответной реакции возникала гиперемия и усиление секреции поднижнечелюстной слюнной железы.

Артериальная гиперемия, обусловленная холинергическим механизмом (влияние ацетилхолина), возможна и в других органах и тканях (язык, наружные половые органы и т. д.), сосуды которых иннервируются парасимпатическими нервными волокнами.

При отсутствии парасимпатической иннервации развитие артериальной гиперемии обусловлено симпатической (холинергической, гистаминэргической и β-адренэргической) системой, представленной на периферии соответствующими волокнами, медиаторами и рецепторами (Н2-рецепторы для гистамина, β-адренорецепторы для норадреналина, мускариновые рецепторы для ацетилхолина).

Симпатические холинэргические нервы расширяют мелкие артерии и артериолы скелетных мышц, мышц лица, слизистой оболочки щек, кишок. Их медиатором также является ацетилхолин. Допускают, что в части случаев гиперемия является результатом образования в нервных окончаниях или в иннервируемой ткани простагландинов — биологически активных веществ — производных полиненасыщенных жирных кислот.

Простагландины Е и А (ПГЕ, ПГА) оказывают сосудорасширяющее действие на артериолы, метартериолы, прекапилляры и венулы. Из мышечной стенки сосудов выделен простагландин I2 (ПГI2 — простациклин), который, кроме расслабляющего действия на артерии различного диаметра, оказывает мощное антиагрегирующее влияние на тромбоциты.

Нейрогенную артериальную гиперемию нейропаралитического типаможно наблюдать в клинике и эксперименте на животных при перерезке симпатических α-адренэргических волокон и нервов, оказывающих сосудосуживающее действие. В 1842 г. А. П.

Вальтер впервые отметил расширение сосудов лапки лягушки при перерезке симпатических волокон седалищного нерва. Позже К. Бернар (1851) наблюдал покраснение и повышение температуры кожи головы кролика на стороне перерезки шейного узла симпатического ствола.

Особенно это заметно на ухе (рис. 10.2).

Аналогичные эффекты наблюдаются, также при нарушении целостности смешанных нервов, содержащих в своем составе α-адренэргические сосудосуживающие волокна.

Симпатические сосудосуживающие нервы тонически активны и в обычных условиях постоянно несут импульсы центрального происхождения (1—3 импульса в 1 с в состоянии покоя), которые и определяют нейрогенный (вазомоторный) компонент сосудистого тонуса. Их медиатором является норадреналин.

У человека и животных тоническая импульсация присуща симпатическим нервам, идущим к сосудам кожи верхних конечностей, ушей, скелетной мускулатуры, пищевого канала и др.

Перерезка этих нервов в каждом из указанных органов вызывает увеличение кровотока в артериальных сосудах.

На этом эффекте основано применение периартериальной иганглионарной симпатэктомии при эндартериите, сопровождающемся длительными сосудистыми спазмами.

Артериальную гиперемию нейропаралитического типа можно получить и химическим путем, блокируя передачу центральных нервных импульсов в области симпатических узлов (с помощью ганглиоблокаторов) или на уровне симпатических нервных окончаний (с помощью симпатолитических или а-адреноблокирующих средств).

В этих условиях блокируются потенциалзависимые медленные Са2+-каналы, нарушается поступление в гладкомышечные клетки внеклеточного Са2+ по электрохимическому градиенту, а также освобождение Ca2+ из саркоплазматического ретикулума.

Сокращение гладкомышечных клеток под действием нейромедиатора норадреналина становится, таким образом, невозможным.

Нейропаралитический механизм артериальной гиперемии частично лежит в основе воспалительной гиперемии, ультрафиолетовой эритемы и др.

Представление о существовании артериальной гиперемии(физиологической и патологической), обусловленной местными метаболическими (химическими) факторами,основывается на том, что ряд метаболитов вызывают расширение сосудов, действуя непосредственно на неисчерченные мышечные элементы их стенки, независимо от иннервационных влияний. Это подтверждается также тем, что полная денервация не предотвращает развития ни рабочей, ни реактивной, ни воспалительной артериальной гиперемии.

Расширение сосудов вызывают: снижение в крови и в тканях стенки сосудов PО2, повышение РCO2, избыток неспецифических метаболитов и неорганических ионов (молочная кислота, органические кислоты цикла Кребса, АТФ, АДФ, аденозин, ионы калия), местных биологически активных веществ (брадикинин, гистамин, ПГЕ, ПГА, ПГI2 , немедиаторный ацетилхолин, γ-аминомасляная кислота) и гормонов, приносимых в органы кровью (атрианатрийуретический гормон). Вклад каждого из приведенных факторов в развитие артериальной гиперемии различного генеза неодинаков. В возникновении реактивной и рабочей артериальной гиперемии, а также при гипоксии особое значение, по-видимому, имеет аденозин, образующийся вследствие действия на АМФ экто-5′-нуклеотидазы. Источником аденозина служат гладкомышечные и эндотелиальные клетки сосудов, клетки паренхимы органа, из которых его определенная часть попадает во внеклеточное пространство, вызывая дилатацию сосудов. Аденозиндезаминаза обеспечивает разрушение аденозина. Тем самым поддерживается баланс аденозина внутри- и внеклеточно.

Допускается возможность образования клетками интактного эндотелия особого фактора релаксации. Считают, что им является окись азота (NO).

Важная роль в увеличении кровотока при местных сосудистых реакциях отводится изменению рН тканевой среды — сдвиг реакции среды в сторону ацидоза способствует расширению сосудов благодаря повышению чувствительности к аденозину гладкомышечных клеток, а также уменьшению степени насыщения гемоглобина кислородом. В патологических условиях (ожог, травма, воспаление, действие ультрафиолетовых лучей, ионизирующей радиации и т. д.) наряду с аденозином существенное значение приобретают и другие метаболические факторы.

Механизм их сосудорасширяющего действия полностью еще не изучен.

Предполагают, что гипотоническое действие различных продуктов метаболизма основывается на снижении реактивности мышечного слоя сосудистой стенки к растягивающему влиянию, которое оказывает давление крови.

В его основе может лежать блокирование кальциевого входа вследствие закрытия определенной части кальциевых каналов в мембране, управляемых ос-рецепторами.

Исход артериальной гиперемии может быть различным. В большинстве случаев артериальная

гиперемия сопровождается усилением обмена веществ и функции органа, что является приспособительной реакцией.

Однако возможны и неблагоприятные последствия. При атеросклерозе, например, резкое расширение сосуда может сопровождаться разрывом его стенки и кровоизлиянием в ткань.

Особенно опасны подобные явления в головном мозге.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Когда это происходит?

Ринит протекает в трех стадиях и в каждом из них отмечается повышенный уровень кровенаполнения сосудов носа. На первом этапе развития заболевания наблюдается:

- сильная сухость в носоглотке;

- щекотание;

- раздражение;

- ухудшение обоняния и носового дыхания;

- отечность носовых раковин – это и есть гиперемия слизистой.

На втором этапе гиперемия остается столь выраженной, но уже становится более болезненной. Ввиду того, что из носа начинает выделяться серозный секрет, в слизи содержатся специфические вещества, раздражающие внешние и внутренние оболочки органа дыхания, появляется не только краснота, но и трещинки.

Гиперемия кровеносных сосудов носовых проходов уменьшается на этапе завершения болезни, а именно когда выделяемый секрет приобретает зеленоватый оттенок по причине гибели бактерий. Носовое дыхание улучшается, отечность тоже спадает.

Терапия патологического состояния

Лечение гиперемии слизистой напрямую зависит от приёма сосудосуживающих и антибактериальных медицинских препаратов.

Основное лечение гиперемии подразумевает выполнение промываний носоглотки в ежедневном режиме, орошая раствором 0,9% хлорида натрия с каплей йода. Для промывания также можно использовать Долфин – средство, доступное во многих аптеках.

В ситуации, когда гипертрофированность слизистой поверхности носа проявляется незначительно, прописывают вазотомию, ультразвуковую дезинтеграцию и лазеродиструкцию.

В ситуации, когда гипертрофия явно выражена осуществляют конхотомию в щадящем режиме, остеоконхотомию, а также ампутацию кромки раковины носа.

В условиях непроходящего насморка в 7 дневный срок важно обратиться к специалисту за дополнительным обследованием и определением дальнейшей методики лечения, так как запущенная форма грозит развитием гайморита, кровотечения, гнойного риносинусита и прочих заболеваний.

Диагностика и лечение медикаментозного ринита

При воспалении слизистой оболочки носа назначается комплексная терапия. Она может включать в себя:

- антибиотики;

- противовирусные препараты, способные бороться с микроорганизмами, ставшими причиной заболевания.

К методам местного воздействия относится промывание и увлажнение слизистой, для этого используются средства, в основе которых морская соль, эфирные масла.

В качестве дополнительных мер отоларингологом могут быть назначены процедуры физиотерапевтического характера:

- электрофорез;

- дарсонваль;

- ингаляции;

- ультразвуковое воздействие на части носа.

Все эти методы позволяют снять отек, устранить воспаление, а также нормализовать микроциркуляцию и регенерацию слизистой оболочки носа.

Лекарственный ринит характеризуется следующими симптомами:

- постоянное ощущение заложенности носа, которое исчезает только после применения сосудосуживающих средств;

- нарушение или полное отсутствие обоняния;

- зуд и жжение в носу;

- появление ночного храпа;

- нарушения сна;

- сильные выделения из носа (в некоторых случаях).

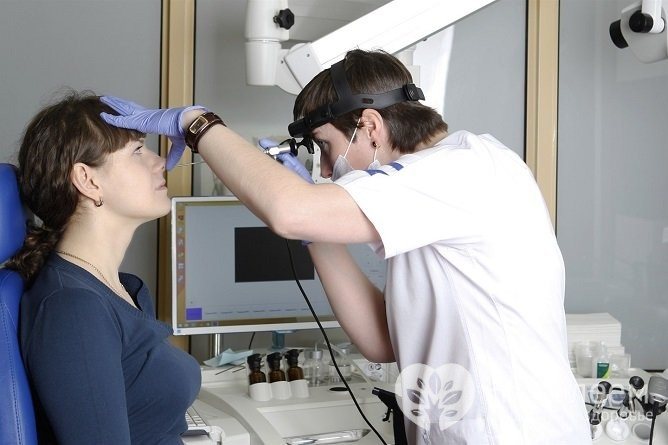

При выявлении симптомов заболевания необходимо обратиться за консультацией к отоларингологу. Врач проводит осмотр слизистой оболочки носа с помощью эндоскопа или риноскопа. При этом он может выявить следующие дефекты слизистой оболочки носа:

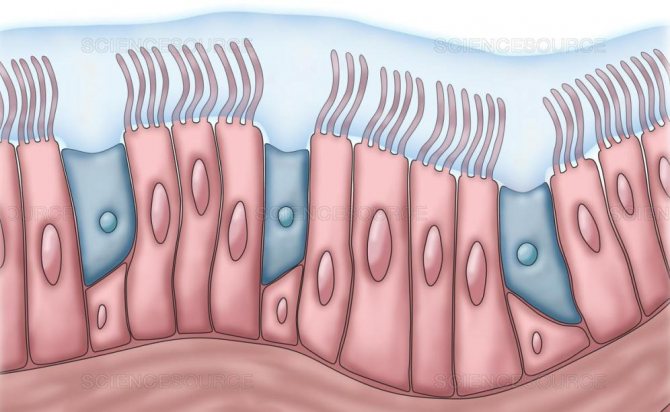

- сильная отечность, возникшая в результате нарушения проницаемости капилляров;

- отсутствие множества мерцательных ресничек на поверхности эпителиальной ткани;

- увеличение объема желез, возникшее в результате избыточной выработки слизистого секрета;

- преобразование эпителиальных тканей.

Для диагностики заболевания и назначения лечения необходимо обратиться к ЛОРу

Для объективной оценки глубины поражения могут назначаться дополнительные методы исследования.

Лечение лекарственного ринита – максимально сложная задача, поскольку самостоятельная регенерация слизистой оболочки занимает продолжительный период времени, попытки отказа от использования деконгестантов к желаемому результату обычно не приводят.

Как лечить медикаментозных ринит с помощью фармакологических средств? Чаще всего назначаются кортикостероиды. Это гормональные препараты, которые позволяют облегчить синдром отмены, устранить воспалительный процесс и уменьшить отек. Они не обладают системным действием, активные компоненты оседают на поверхности слизистой оболочки носа и практически не всасываются в кровоток.

Наиболее эффективными лекарствами в этом случае считаются препараты на основе мометазона (Авамис, Назонекс). В среднем их назначают курсом 30 дней. Это позволяет избежать применения деконгестантов. В некоторых случаях используют лекарства на основе флутиказона (Фликсоназе), но они считаются менее эффективными.

В комплексе с этими лекарствами могут назначаться антигистамины (противоаллергические препараты). Они позволяют уменьшить отечность и количество выделений из носа.

Если в течение месяца у пациента состояние не улучшается, и носовое дыхание не восстанавливается, то лечение необходимо прекратить. В этом случае показана хирургическая операция. Возможно назначение следующих методов:

- прижигание лазером. Проводится лучевое воздействие на слизистую оболочку носа, в результате этого происходит сжатие сосудов и устранение отека. Процедуру проводят под местной анестезией. Восстановительный период в среднем составляет 3 недели. Эффект от лечения сохраняется несколько лет, а в некоторых случаях пожизненно;

- ультразвуковая дезинтеграция. С помощью ультразвука разрушают капилляры, утратившие способность к сокращению. В дальнейшем происходит образование новых сосудов, функционирующих нормально. Процедуру проводят под местным наркозом. На следующий день пораженный участок обрабатывают препаратами, ускоряющими регенерацию и устраняющими воспалительный процесс. Носовое дыхание восстанавливается через несколько дней.

На начальных стадиях от медикаментозного насморка можно избавиться самостоятельно. Для этого потребуется сила воли и упорство, поскольку процесс отвыкания достаточно сложный. Доктор Комаровский советует лечить заболевание, резко отказавшись от применения сосудосуживающих препаратов. После этого в течение четырех дней сосуды частично восстановят свои функции.

Если полностью отказаться от применения деконгестантов не удается, можно использовать щадящий метод, применяя лекарства с меньшей концентрацией действующего вещества (детские формы). Также средство можно предварительно разводить физраствором либо закапывать раствор только одну ноздрю. Интервал между применением капель должен быть максимальным.

Для увеличения эффективности лечения может применяться сок алоэ

Полностью избавиться от зависимости в домашних условиях можно через 2–3 недели после отказа от деконгестантов. Для увеличения эффективности могут использоваться следующие народные средства:

- сок алоэ. Для того чтобы приготовить средство на основе этого растения, листья нужно предварительно срезать и на неделю поместить в холодильник. Затем их измельчают, а полученный сок смешивают с водой. Капают по 2–3 капли в каждый носовой проход 3–4 раза в сутки;

- луковый сок. Репчатую луковицу среднего размера измельчают, и выжимают из нее сок, который смешивают с таким же количеством горячего кукурузного масла. После того как средство остынет, его помещают в стеклянную емкость и хранят в холодильнике. Применяют по одной капле в каждую ноздрю утром и вечером;

- ромашковый настой. Щепотку сухих цветов заваривают кипятком и после остывания процеживают. Закапывают в нос до пяти раз в сутки.

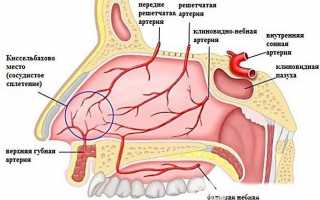

Строение околоносовых пазух

Анатомия дыхательной системы человека очень интересна.

- Околоносовые пазухи (синусы) расположены в костях мозгового и лицевого черепа и сообщаются с полостями носа. Они формируются в ходе врастания слизистой среднего носового хода в губчатую костную ткань. Различают несколько пазух.

- Лобная пазуха – парная, расположена в лобной кости. Лобные пазухи у разных людей могут быть развиты в разной степени, у некоторых они отсутствуют. Лобная пазуха с полостью носа сообщается лобно-носовым каналом, который открывается в передний отдел полулунной щели в среднем носовом ходу.

- Верхнечелюстная пазуха расположена в теле верхней челюсти. Это самая крупная воздухоносная полость черепа. В передней части медиальной стенки пазухи проходит носослезный канал. Выходное отверстие синуса находится сзади от носослезного канала в самом высоком месте пазухи. Сзади и снизу от этого отверстия может быть добавочное отверстие.

- Решетчатый лабиринт – сложно устроенная многокамерная полость.

- Клиновидная пазуха – парная полость, расположена в теле клиновидной кости. Дно синуса формирует свод носоглотки. Отверстие находится в передней стенке, соединяет синус с верхним носовым ходом. В верхнебоковом отделе расположены отверстия зрительных нервов.

Как воспаление слизистой носа проявляется у детей?

Больше всего воздействиям различных микроорганизмов подвержены дети. По статистике, в течение года они могут около 12 раз болеть инфекциями верхних дыхательных путей. В детском возрасте так же как и в зрелом, насморки могут быть инфекционные, т.е. спровоцированные вирусами, или неинфекционными, например аллергическими.

Что касается детей, то ими довольно сложно переносится гиперемия слизистых оболочек, что особенно касается детей до года, которые просто не умеют дышать ртом. Следствиями такого состояния у грудничков являются:

- частое срыгивание;

- плохой сон;

- интенсивное газообразование;

- судорожность.

Воспаление слизистой способствует плохому оттоку крови в местах поражения, что заметно по ярко выраженному покраснению. Опытный врач по яркости цвета может даже определить, насколько заболевание осложнено. На самом деле, если вовремя принять меры, то все это окажется не таким уж страшным.

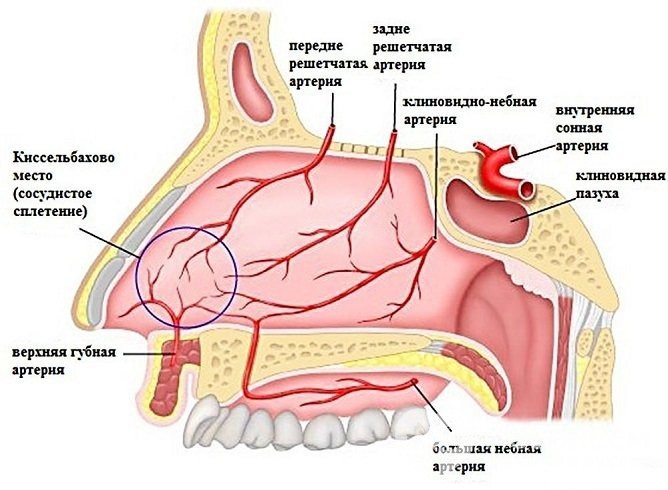

Строение носовой полости

Три губчатых завитка, выступающих из боковых стенок ноздрей, — раковины частично разделяют полости носа на четыре незамкнутых прохода – носовых прохода.

Полость носа условно делят на преддверие и дыхательную часть. Слизистая оболочка преддверия носа включает многослойный плоский неороговевающий эпителий и собственно пластинку слизистой. В дыхательной части слизистая содержит однослойный многорядный реснитчатый эпителий.

Слизистая оболочка дыхательной части носа представлена двумя областями:

1. Слизистая оболочка верхних носовых ходов и верхней трети носовой перегородки. Это обонятельная область.

2. Слизистая оболочка среднего и нижнего носовых ходов. В ней проходят вены, напоминающие лакуны пещеристого тела полового члена. Эта кавернозная часть подслизистой ткани недоразвита у детей, полностью формируется она только к 8-9 годам. В норме содержание крови здесь невелико, поскольку вены сужены. При отеке слизистой носовой полости (рините) вены наполняются кровью. Это приводит к сужению носовых ходов, дыхание через нос затрудняется.

Хроническая форма воспаления

Следствием постоянного насморка является хроническая гиперемия. Она может развиваться, как при обычном рините, так и при затяжном гайморите, их причинами являются бактерии, вирусные инфекции и грибок. Лечение подбирается в зависимости от формы заболевания. Реактивная гиперемия имеет место в случаях химического повреждения кожных покровов, когда присутствует медикаментозный ринит.

Одной из главных причин является чрезмерное использование лекарственных препаратов, основанных на деконгестантах (наиболее быстродействующие средства от заложенности носа). Их действие заключается в снятии отека слизистой путем сужения сосудов. Многие люди забывают или просто игнорируют то, что применять препараты подобного действия можно не более 7 дней, потому что в дальнейшем организм привыкает, и лекарство просто не действует, в результате чего развивается реактивная гиперемия.

Роль ресничек слизистой оболочки дыхательных путей

Любая реснитчатая клетка имеет на поверхности до 200 ресничек. Они цилиндрической формы и содержат особые структуры, обеспечивающие сокращение и расслабление. В результате реснички совершают колебательные однонаправленные движения – до 250 за минуту. Движение всех ресничек скоординировано: их колебание проталкивает слизь вместе с инородными телами от наружного носа по направлению к носоглотке. Далее слизь заглатывается и попадает в желудок. Реснички слизистой носовой полости лучше всего работают при рН 5,5-6,5 и температуре 18-37 °С. При снижении влажности воздуха, понижении температуры ниже 10 °С, изменении кислотности колебание ресничек прекращается.

Осложнения

Если игнорировать симптомы заболевания и вовремя не начать лечение, возможно развитие следующих осложнений:

- отсутствие носового дыхания;

- сильные хронические головные боли, связанные с кислородным голоданием;

- нарушение обоняния;

- ухудшение памяти, возникающее на фоне гипоксии;

- артериальная гипертензия;

- нарушения иммунитета;

- проблемы со сном;

- частые простудные заболевания.

При длительном использовании сосудосуживающих средств у пациента появляется храп и остановка дыхания во сне (апноэ). Часто у пациентов с зависимостью возникает аритмия, тахикардия, а также нарушается работа нервной и эндокринной системы.

При своевременном начале лечения прогноз заболевания благоприятный. Полностью избавиться от зависимости можно в течение 1–2 месяцев.

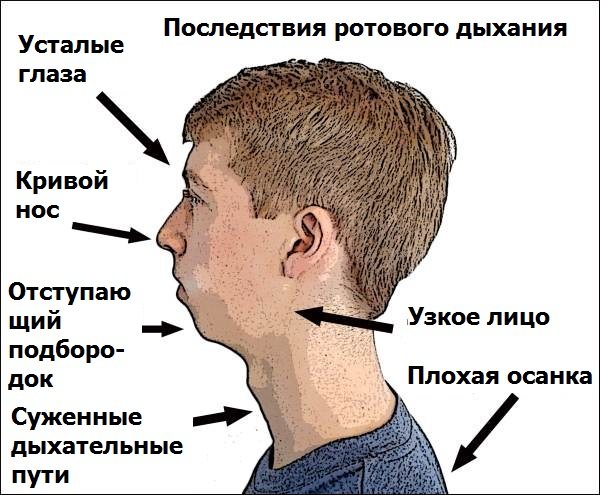

Ротовое дыхание

При дыхании через рот воздух минует дыхательные пути – он не согревается, не очищается и не увлажняется. Поэтому если пациент задает вопрос, как правильно дышать – носом или ртом, то ответ однозначен. Постоянное дыхание через рот ведет к различным патологиям, в первую очередь, к учащению простудных заболеваний. Особенно опасно дыхание через рот у детей. Из-за постоянно открытого рта язык не упирается в свод неба и это приводит к разнообразным нарушениям – неправильному формированию зубов, прикуса, проблемам с произношением. Ротовое дыхание недостаточно для полноценной оксигенации тканей, главным образом, мозга. В результате ребенок становится раздражительным, невнимательным.