Врачи в своей практике часто сталкиваются с таким термином, как аллергический ринит у ребенка. Причиной этого явления являются раздражители, которые передаются в воздухе. К примеру, пыль, шерсть, перья, пыльца и многое другое. Помимо этого, к развитию подобного насморка может привести использование аллергенов в пищу.

Описание

Аллергический ринит (АР) распространенным аллергическим заболеванием и одним из самых распространенных из всех незначительных заболеваний. Что такое ринит у детей, что поражает до 20 процентов детей. Антигистаминные препараты и другие лекарства, используемые для лечения аллергического ринита, составляют значительную долю продаж как рецептурных, так и внебиржевых препаратов каждый год. Как вылечить насморк у ребенка и разобраться в лекарствах?

Типы ринита

Существует два типа аллергического ринита: сезонный и многолетний.

- Сезонный АР встречается весной, летом и ранней осенью, когда воздушная пыльца растений находится на самом высоком уровне. На самом деле, термин «сенная лихорадка» на самом деле является неправильным, поскольку аллергия на пыльцу трав является лишь одной из причин появления симптомов у большинства детей как постоянный насморк.

- Многолетняя АР встречается в течение всего года и обычно вызывается воздушно-капельным загрязнением дома и в других местах. У ребенка насморк может быть затронут одним или обоими типами. Симптомы сезонного АР наихудшие после пребывания на открытом воздухе, а симптомы многолетнего АР – наихудшие после пребывания в помещении. Тогда как лечить сопли у ребенка?

Оба типа аллергии могут развиться в любом возрасте, хотя распространенным является начало в детстве, когда не проходит насморк у ребенка и в раннем взрослом возрасте. Хотя аллергия на конкретное вещество не наследуется, повышенная аллергическая чувствительность может быть генетической (наследственной). Несмотря на то, что аллергия со временем может улучшиться сама по себе, со временем она может ухудшиться.

Современная терапия аллергических ринитов у детей

Авторы: Гаращенко Т.И.

Аллергический ринит (АР) – серьезное хроническое заболевание, которое охватывает более пятой части населения. Заболевание влияет на качество жизни, учебу, профессиональную деятельность. У 45–69% пациентов с АР в последующем развивается бронхиальная астма, у 60–70% детей с астмой выявляются симптомы АР. У детей, страдающих АР, в 70% случаев поражаются околоносовые пазухи, у 30–40% диагностируют аденоидиты, у 30% – рецидивирующие и экссудативные средние отиты, у 10% – заболевания гортани (в том числе рецидивирующие стенозы гортани – круп).

Аллергический ринит – заболевание, связанное с IgE–опосредованным воспалением слизистых оболочек полости носа, которое развивается вследствие контакта с аллергенами. Для АР характерны симптомы ринореи, обструкции полости носа, зуд, чихание, которые могут наблюдаться как по отдельности, так и одновременно.

Если ранее выделяли сезонный, круглогодичный, профессиональный аллергический ринит, то в настоящее время в соответствии с рекомендациями ARIA (2001 г.) в зависимости от временных характеристик выделяют интермиттирующий и персистирующий АР с указанием тяжести течения заболевания (легкий, среднетяжелый, тяжелый) в зависимости от влияния АР на качество жизни.

Фармакотерапия АР направлена на предупреждение и купирование острых проявлений АР. Изучение механизмов развития заболевания позволило изменить стратегию лечения, повысить его эффективность, используя новейшие препараты, в том числе – топические, разработан ступенчатый подход к лечению АР с учетом форм и тяжести заболевания.

У 50% детей в возрасте от 2 до 15 лет с предполагаемыми аллергическими заболеваниями, в том числе у часто болеющих детей первых лет жизни, при углубленном обследовании выявляется поллиноз (А.Д. Зисельсон, 1989). Диагностика аллергических ринитов удетей до 4 лет затруднена, так как клинические проявления IgE–зависимой аллергии у них встречаются редко. Особенности иммунного ответа у детей первых лет жизни – физиологический иммунодефицит по В–клеточному типу с Т–хелперной недостаточностью определяет преобладание аллергических реакций Т–опосредованного типа с ведущим кожным синдромом.

Как показали наши исследования, большинство детей с аллергическими ринитами, особенно до 4–летнего возраста, страдали дисбиозами, переносили выраженную желтуху новорожденных, инфицированы герпетической, атипичной, грибковой инфекцией. Такие больные имели явные Т– и В–клеточные иммунодефициты, при этом у 28% детей отмечены иммунокомплексные реакции, а у 17% – аутоиммунные, Т–клеточноопосредованные. Все это предопределяет ряд особенностей терапии детей с аллергическими ринитами.

Первостепенное значение имеют профилактические меры, направленные на снижение контакта с аллергенами и их фиксации на слизистых оболочках (от носового душа до реконструктивных операций в полости носа). Наш опыт реконструктивных операций в области остиомеатального комплекса, септопластики, конхотомии показал их положительное влияние на течение аллергических ринитов. Особый интерес представляет хирургическое воздействие на постганглионарные ветви видианова нерва. Выполнение селективной парциальной денервации полости носа у больных с круглогодичными ринитами, при эозинофильном и нейтрофильном полипообразовании повысило положительные результаты на 25%: снизилась частота рецидивов полипоза, при круглогодичном рините значительно уменьшилась интенсивность блокады полости носа. Это направление необходимо разрабатывать, так как снижается потребность в кортикостероидах, топических антигистаминных, сосудосуживающих препаратах. С большой ответственностью следует относиться к адено– и тонзиллэктомии у детей с аллергией, так как лимфоидная ткань является основным местом, определяющим впоследствии эффективность лечения аллергенными вакцинами.

Высокая частота инфицированность вирусами детей с АР требует ранней противовирусной терапии в комплексном лечении: в схему терапии включают интерфероны, их индукторы, противовирусные препараты (желательна семейная терапия).

Дисбиоз кишечника у детей с аллергией сопровождается изменениями соотношения между нормальной и патогенной микрофлорой, отмечается тенденция к развитию кандидозов, дисметаболических расстройств, накопление нерасщепленных жиров и углеводов, что усугубляет атопические дерматиты, формируется ранняя сенсибилизация к грибковой микрофлоре. Комплексные ферментные препараты в сочетании со средствами, регулирующими равновесие кишечной микрофлоры – пробиотиками и дренирующими печеночными препаратами, гепатопротекторами (у детей старших возрастных групп) приобретают первостепенное значение в лечении аллергических заболеваний, особенно у детей младшей возрастной группы. Назначение адсорбентов детям в период обострения АР – неотъемлемая часть комплексной терапии, поскольку, как правило, АР у детей до 5–летнего возраста сопровождают кожные формы аллергии.

Особое значение в лечении аллергических ринитов имеют блокаторы Н–гистаминовых рецепторов. Высокая проницаемость гистиогематических барьеров у детей связана с участием Н3–рецепторов в аллергических реакциях, что определяет частую температурную, реже – судорожную реакцию, особенно у детей первых 3 лет жизни. Это так называемые проявления астеновегетативной пыльцевой интоксикации, которые встречались у 20–25% детей. Поэтому у детей с неблагоприятным преморбидным фоном возможно использование антигистаминных препаратов с седативным эффектом I поколения (прометазин, диметинден, дифенгидрамин, хлоропирамин, ципрогептадин – с антисеротониновой активностью), тем более что эти препараты разрешены к применению с месячного возраста, чего нельзя сказать о препаратах второго поколения.

Среди антигистаминных препаратов II поколения при назначении детям с 2–летнего возраста следует отдавать предпочтение лоратидину и цетиризину, не дающим седативного эффекта, с хорошим действием и на кожную аллергию. Хорошо зарекомендовали себя известные препараты мебгидролин (с 1 года) и хифенадин (с 3 лет) со слабым или кратковременным седативным эффектом. Особенно привлекателен препарат лоратадин, его высокий противоаллергический эффект наступает уже через 20–25 минут после приема и сохраняется в течение 24 часов. Его системное действие, возможность назначения детям с 2 лет при практическом отсутствии побочных эффектов и привыкания обеспечивает хорошие результаты не только при лечении аллергических ринитов, но и при сочетанном поражении кожи, гистаминергии, аллергических реакциях на укусы и т.д. Вызывает интерес для педиатрической практики также препарат цетиризин (с 2 лет), воздействующий на 2 фазы аллергической реакции – гистаминозависимую и клеточную. Это дает возможность применять его не только при сезонном, но и круглогодичном рините у детей. Удобная капельная форма препарата для детей с 2–летнего возраста и однократный прием обеспечивают выполнение полной программы лечения, особенно при сочетании ринита с атопическим зудящим дерматитом, тем более, что он практически не вызывает антихолинергического и антисеротонинового действия. Однако при увеличении дозы возможно нарушение функции почек. Астемизол – Н1–блокатор гистаминовых рецепторов длительного действия (прием один раз в сутки) – относится также к препаратам II поколения, без седативного эффекта. При необходимости детям его назначают с большой осторожностью, особенно при врожденном QT–синдроме, так как он приводит к задержке реполяризации сердца и увеличивает интервал QT из–за блокады калиевых каналов, что может вызвать внезапную смерть. Опасная ситуация может возникнуть при его сочетанном применении с широко распространенной терапией макролидными антибиотиками, кетоконазолом из–за конкуренции за ферментные системы цитохрома Р–450 в печени. Такие же явления может вызвать терфенадин, у которого высок риск желудочковых аритмий. Препарат эбастин (Кестин) – Н1–блокатор гистаминовых рецепторов II поколения – назначается детям старше 12 лет однократно в дозе 10 мг в сутки. Препарат не оказывает выраженного антихолинергического и седативного действия, и, кроме того, не отмечено влияния Кестина на интервал QT. Оральный Н1–гистаминоблокатор фексофенадин не вызывает седации, не нуждается в печеночном метаболизме, кроме того, он контролирует симптом блокады носа; принимается 1 раз в сутки.

Детям до 12 лет не следует назначать комбинированные препараты с псевдоэфедриновым эффектом, так как они способны вызывать гипертензию, тахикардию, экстрасистолию, гипервозбудимость ребенка. У детей с инфекционно–аллергическими риносинуситами возможно использовать адаптированный для младшей возрастной группы комбинированный препарат ринопронт. Эти препараты особенно показаны детям с аллергическими риносинусопатиями и экссудативным средним отитом. Но использование препаратов этой группы должно быть резко ограничено у детей с сердечно–сосудистой недостаточностью, тиреотоксикозом, при врожденной глаукоме, диабете.

Местные антигистаминные препараты – азеластин и гистимет – показали высокую эффективность в лечении обострений поллинозов. Азеластин, являясь блокатором Н1–рецепторов гистамина, способен не только подавлять высвобождение гистамина и лейкотриенов, но и уменьшать адгезию антигенов на эпителиальных клетках. При однократном интраназальном применении эффект наступает через 15 минут и длится до 12 часов, при этом доза препарата в крови ничтожна. Возможность непрерывного (до 2 лет) применения обеспечивает хорошие результаты как при сезонных, так и при круглогодичных ринитах. Адаптированным топическим препаратом для детского возраста является комбинированный препарат виброцил, имеющий три лекарственные формы: капли (грудной возраст), спрей и гель (дети старше 6 лет). Достоинством этого препарата является то, что он не оказывает действия на мерцательную активность эпителия, а гель особенно показан при предрасположенности к атрофии слизистой. Появление левокабастина – блокатора Н1–гистаминовых рецепторов длительного действия в виде спрея для интраназального применения и глазных капель расширяет возможность эффективной экстренной терапии поллинозов у детей, особенно при сенной лихорадке с конъюнктивальными проявлениями.

Важное значение в лечении АР (особенно круглогодичных) у детей имеют стабилизаторы мембран тучных клеток – препараты кромоглициевой кислоты. Они действуют на раннюю и позднюю фазы аллергии, снижают зуд, чихание и носовую блокаду, особенно как профилактические средства. К сожалению, ингаляционные формы лечения требуют активного участия самых маленьких пациентов, поэтому применяются в основном у детей с 4 лет. Современные препараты этой группы для перорального применения можно применять внутрь с 2–месячного возраста, особенно у детей с круглогодичным аллергическим ринитом в сочетании с пищевой сенсибилизацией.

Кетотифен остается актуальным в лечении поллинозов и круглогодичных ринитов, особенно у детей с полиорганными атопическими проявлениями. Он может применяться у детей с 6–месячного возраста длительными курсами (до 3–х месяцев).

Как оральные, так и ингаляционные стабилизаторы тучных клеток входят в профилактические и лечебные курсы. В период предполагаемых обострений поллинозов у детей к ним целесообразно присоединять Н1–гистаминоблокаторы на непродолжительное время (до 10 дней). Использование же Н1–гистаминоблокаторов в качестве противорецидивных средств у детей с поллинозами и другой атопией неоправданно и опасно. Н1–гистаминоблокаторы с М–холинолитическим эффектом (дифенгидрамин, хлоропирамин, прометазин, ципрогептадин), который усиливает противоаллергическое действие, особенно эффективны при риноконьюнктивальном синдроме, атопическом дерматите у детей, но нежелательны у больных с ринитом и бронхообструктивным синдромом.

Третью по значимости группу лекарственных препаратов в лечении аллергических ринитов составляют глюкокортикостероиды. Они являются одними из наиболее эффективных средств для лечения аллергических заболеваний. Несмотря на активное и многогранное противоаллергическое действие, показания к системному использованию кортикостероидов при атопических болезнях у детей резко ограничены в связи с широким кругом серьезных побочных действий. Назначение системных кортикостероидов у детей оправдано только при тяжелом течении обострения поллиноза с угрозой острого отека гортани и бронхообструктивном синдроме с тяжелым удушьем. Во всех других случаях перевод ребенка на длительный прием кортикостероидов – это терапия отчаяния. Появление топических глюкокортикостероидов (ТГКС) для местного применения с небольшой биодоступностью, а значит, незначительным системным эффектом, возобновляет интерес детских оториноларингологов к этим препаратам. Многогранность действия глюкокортикоидов позволяет применять их не только при аллергическом, но и при неаллергическом неинфекционном, вазомоторном рините. Препараты беклометазона дипропионата, применяемые местно, устраняют зуд, чихание, выделения из носа, заложенность, способствуют восстановлению обоняния (последнее свойство выгодно отличает их от других противоаллергических препаратов), однако эффект наступает через 5–7 дней. Эти препараты применяют у детей с 6 лет, особенно в случаях сочетания с бронхиальной астмой. Однако препараты этой группы, обладая определенной системной биодоступностью, могут при длительном применении или превышении дозы вызывать скрытую надпочечниковую недостаточность. Сложность использования этих препаратов у детей связана с необходимостью 3–4–кратных ингаляций в сутки, а также с развитием атрофических процессов, носовых кровотечений, чувством жжения в полости носа. Однако мы считаем, что при оперативном лечении у детей–аллергиков эти препараты незаменимы и обязательны.

Выгодно в этом плане отличается препарат флунизолид, который не имеет пропеллента. Терапевтическая доза, обеспечиваемая 1–2–кратным введением аэрозоля, только частично абсорбируется со слизистой оболочки носа, что позволяет применять его с меньшей вероятностью побочных эффектов у детей с 5 лет.

Появление в последние годы ТГКС с низким системным действием и с высокой эффективностью позволяет использовать их для лечения среднетяжелых и тяжелых форм АР, особенно у детей с тяжелой бронхиальной астмой, получающих системные кортикостероиды для снижения их дозы или отмены. Топические ГКС очень эффективно устраняют чихание, выделения из носа, заложенность, которая плохо контролируется другими препаратами, а также способствуют восстановлению обоняния (последнее выгодно отличает ТГКС от других топических противоаллергических препаратов).

Начало действия ТГКС более позднее, чем у других топических препаратов (12–24 часа), с максимальным эффектом к 5–7 дню, поэтому в монотерапии для лечения острого криза АР с выраженной симптоматикой они не применяются. Препараты последних поколений могут применяться одно–двукратно, что обеспечивает высокую комплаентность. Рекомендуем у детей ТГКС только с низкой биодоступностью (после 4–х лет – флутиказона пропионат, будезонид; с 6 лет – мометазона фуроат, флунизолид).

Среднетяжелое и тяжелое течение АР с выраженными проявлениями диктует необходимость подключения короткого курса (максимально до 2 месяцев) интраназальных стероидов с точным расчетом возрастной и суточной дозы. Интраназальная терапия кортикостероидными препаратами, требующими частого приема и имеющими более высокую биодоступность, допустима в послеоперационном периоде при хирургических вмешательствах в полости носа у детей с полипозом носа и бронхиальной астмой.

Системные кортикостероиды допустимы сверхкороткими курсами в случаях тяжелых, молниеносных, острых АР с угрожающими жизни состояниями – отек гортани, глотки, тяжелый приступ бронхиальной астмы. Поскольку для всех кортикостероидов характерно относительно позднее начало действия (через 12–24 часа), а максимальный эффект наступает к 4–5 суткам, поэтому рекомендуется для снятия тягостных симптомов (чихания, зуда, ринореи) принимать их параллельно в течение 5–7 дней с комбинированными интраназальными антигистаминными препаратами с сосудосуживающим эффектом или топическими антигистаминными препаратами в сочетании с топическими деконгестантами. Поскольку только тяжелые больные с системной атопией и больные со среднетяжелыми формами АР требуют применения топических стероидов, поэтому их всегда сочетают с системными антигистаминными препаратами.

Дети, которым планируется интраназальная кортикостероидная терапия, должны быть предварительно тщательно обследованы, особенно дети с хронической герпетической инфекцией, дисбиозами, имеющие грибковую контаминацию слизистых оболочек носа, глотки, гортани, кишечника, кожи. В случаях необходимости срочного интраназального назначения ребенку кортикостероидов (обострение банальных синуситов, отитов) терапию ТГКС следует проводить на фоне адекватной антибактериальной терапии сроком не менее 14 дней. И хотя кортикостероиды лучше других препаратов контролируют ринорею, чихание, зуд, надежно снимают симптомы блокады носа, тем не менее, их следует назначать только по строгим показаниям. Лечение осуществляется оптимально низкими и короткими курсами, обязателен контроль за возможными побочными общими и местными явлениями (сухость, атрофия слизистой оболочки, кровотечения, кандидоз глотки и пищевода, активация герпетической инфекции, охриплость и кашель).

Для защиты слизистой оболочки верхних дыхательных путей детям рекомендуется на период лечения топическими кортикостероидами проводить орошения минеральными водами, изотоническими растворами поваренной и морской соли, применять адаптированные внутриносовые солевые гели.

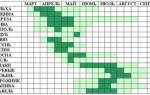

В детском возрасте местная терапия АР играет большую роль, чем у взрослых. Чем меньше ребенок, тем большая часть в протоколах лечения отводится противоаллергическим препаратам местного действия. Возможности контроля над симптомами АР каждой группы приведены в таблице 1.

Препараты местного действия, применяемые интраназально для лечения детей с АР, можно разделить на несколько групп:

- Кромоны: кромоглициевая кислота

- Топические антигистаминные препараты: ацеластин, левокабастин

- Антигистаминные средства с деконгестантным эффектом: виброцил

- Топические кортикостероиды: флутиказона пропионат, триамцинолона ацетонид, мометазона фуроат, будесонид, флунизолид, беклометазона дипропионат

- Сосудосуживающие средства (деконгестанты): a1–адреномиметики, a2–адреномиметики, пронорадреналины, препараты, тормозящие утилизацию норадреналина

- Антихолинергические препараты: ипратропиума бромид

- Препараты для специфической иммунотерапии (СИТ)

- Увлажняющие средства.

Топические сосудосуживающие средства (деконгестанты) самостоятельного значения в лечении АР у детей не имеют. Сроки их применения примерно в 2 раза меньше, чем у взрослых (3–5 дней). Они лучше других топических препаратов снимают заложенность носа. Детям младшего возраста желательно применять препараты короткого действия из–за опасности длительной ишемии не только слизистой оболочки полости носа, но и мозга, что может провоцировать общие судороги. До 1 года отношение к сосудосуживающим препаратам крайне осторожное. Поэтому необходима строгая возрастная дозировка для a1– и a2–адреномиметиков и особенно веществ, способствующих выведению норадреналина. Недопустимо применять у детей кокаин. Рикошетный отек слизистой оболочки носа с развитием медикаментозного ринита способствует атрофии мерцательного эпителия, ведет к развитию истинных гипертрофических ринитов.

Увлажняющие средства имеют особое значение в терапии АР у детей. В связи с возрастными ограничениями по приему других топических противоаллергических препаратов, они очень важны для детей грудного, ясельного возраста. Регулярные орошения слизистых оболочек солевыми изотоническими растворами (Аква–Марис), препаратами на основе пропиленгликоля снижают интенсивность зуда, ринореи, ослабляют блокаду носа (особенно при круглогодичном АР). Носовые души снижают концентрацию на слизистой верхних дыхательных путей причинных аллергенов, являясь препаратами для профилактики обострений.

Особое значение в терапии аллергических ринитов (особенно круглогодичного) имеет мукорегулирующая терапия. Препаратами выбора у детей являются мукорегуляторы из группы карбоцистеинов, которые не только нормализуют характер секреции и оптимизируют соотношение эпителиальных и бокаловидных клеток, но и способны значительно повышать уровень специфических секреторных антител класса IgA.

Иммунотерапия – особый и ответственный раздел терапии аллергических заболеваний у детей. Выбор схемы лечения зависит от иммунного статуса ребенка. Современные виды специфической вакцинации аллергии (СВА) используют как стандартные аллергены, так и аллергоиды, конъюгаты аллергенов с высокомолекулярными носителями. Положительные результаты СВА аллергоидами у детей составляют до 90% при поллинозе. Перспективными являются пероральная и интраназальная СВА, которая вполне может заменить болезненные парентеральные способы СВА. Круглогодичная СВА у детей с аллергическими ринитами дает более выраженный клинический эффект. Необходимо совершенствовать не только классический способ аллерговакцинации, но и ускоренные методики (краткосрочная, ускоренная, молниеносная). Современная СВА по значимости выходит на первое место в терапии аллергических заболеваний верхних дыхательных путей у детей, так как начатая на ранних стадиях, она способна принципиально изменить характер иммунного реагирования.

У детей терапия интраназальными препаратами для лечения АР базируется на допустимых возрастных порогах безопасности для каждой из групп препаратов (стероиды, деконгестанты) и на способности ребенка использовать интраназальный препарат (нередко – многократно). Для детей до 4–х лет первостепенное значение имеет элиминация аллергена со слизистых оболочек увлажняющими средствами. Ведущим интраназальным препаратом с 2–х лет может быть динатриевый кромогликат (капли), длительными курсами до 3 месяцев. Из антигистаминных топических препаратов у детей грудного, ясельного возраста могут быть использованы виброцил(капли), официнальные растворы антигистаминных препаратов 1 поколения (с месячного возраста – дифенгидрамин, хлоропирамин, прометазин) по 1–3 капли 2–3 раза в день. Интраназальные антигистаминные препараты применяют короткими курсами до 10 дней только в период обострения. Сосудосуживающие капли следует применять строго в концентрации, соответствующей возрасту ребенка, в сроки 3–5 дней, в капельных формах, во избежание рефлекторного ларингоспазма, для облегчения процесса кормления – за 10–15 минут до него. У детей грудного возраста желательно использовать деконгестанты короткого действия.

Топическая терапия может быть самостоятельным лечением АР или сочетаться с системными кромонами, кетотифеном, антигистаминными препаратами. С грудного возраста используют прометазин, мебгидролин, хлоропирамин, дифенгидрамин, с 1 года – хифенадин, с 2–х лет – лоратадин, цетиризин, с 6 лет – клемастин, с 12 лет – эбастин (Кестин), акривастин, фексофенадин. У детей грудного и ясельного возраста с выраженными кожными проявлениями, страдающих зудом, беспокойством, с астено–невротическими реакциями, допустимы препараты 1 поколения. В возрастной группе активного обучения (после 3–х лет), у школьников должны применяться препараты 2 поколения без седативного эффекта.

У детей после 4–х лет спектр интраназальных терапевтических препаратов значительно расширяется. Ведущими препаратами для интраназального лечения являются препараты кромогликата натрия, которые применяют 4–6 раз в сутки самостоятельно или совместно с топическими интраназальными препаратами, а с 6 лет – с топическими антигистаминными препаратами. Топические антигистаминные препараты и/или кромоны могут применяться самостоятельно для лечения легких периодических обострений АР. Легкие формы АР в сочетании с другими (кожными) проявлениями атопии требуют применения системных антигистаминных препаратов и/или системных стабилизаторов тучных клеток. Такая же схема приемлема для среднетяжелых форм АР.

Среднетяжелое и тяжелое течение АР диктует необходимость подключения короткого курса (максимально до 2 месяцев) интраназальных стероидов с точным расчетом возрастной и суточной дозы.

Таким образом, в настоящее время выбор медикаментозной терапии АР у детей определяется широким диапазоном лекарственных средств. Умелое сочетание медикаментозной терапии с хирургическим лечением дает наилучшие результаты в лечении аллергических заболеваний верхних дыхательных путей у детей. Поиск и внедрение новых схем терапии АР у детей позволяет существенно повысить эффективность лечения, уменьшить серьезные осложнения со стороны ЛОР–органов, улучшить качество жизни детей. Протоколы лечения детей с АР составляются в соответствии с возрастом ребенка, характером течения заболевания (интермиттирующий, персистирующий), его тяжестью, т.е. рекомендуется ступенчатый подход к лечению АР. Необходимо не только устранить или ограничить контакт ребенка с аллергеном, продумать объем фармакотерапии, периоды и способы иммунотерапии, но и предпринять усилия к оптимизации социальных, бытовых факторов, чтобы ребенок мог нормально развиваться и обучаться.

РМЖ

детей, Современная, терапия, аллергических, ринитов

опубликовано 06/12/2011 22:02 обновлено 10/12/2011 — Лекарственные средства, Аллергология и иммунология

Диагностика

Диагностика сезонного АР обычно проста и часто может проводится без медицинского специалиста. Когда симптомы аллергический ринит у детей появляются весной или летом и исчезают с наступлением холодной погоды, виновником является почти всегда сезонная АР. Другие причины ринита, включая инфекцию, обычно могут быть исключены при физикальном обследовании и мазке из носа, при котором образец мазка берется на тампон исследования.

Наряду с насморком и покрасневшими глазами, другие симптомы могут включать темные круги под глазами, вызванные заложенностью носа, “аллергический салют”, при котором ребенок протирает руку вдоль носа, дыхание через рот. сонливость в течение дня, и проблемы с обучением, вызванные неспособностью сконцентрироваться в школе.

Тесты

Тесты на аллергию, включая тестирование кожи и тесты на провокацию, могут помочь определить точного виновника, но этого нельзя сделать, если не заподозрен один источник и возможно последующее уклонение. Кожное тестирование включает в себя нанесение небольшого количества жидкости, содержащей определенный аллерген, на кожу, а затем либо тыканье, царапанье или инъекцию его в поверхность кожи, чтобы определить, нет ли покраснения и припухлости. Провокационное тестирование включает в себя заражение человека небольшим количеством вдыхаемого или принимаемого внутрь аллергена, чтобы определить, вызван ли ответ.

Многолетнюю АР обычно можно диагностировать путем тщательного опроса о времени воздействия и появлении симптомов. Специфические аллергены могут быть выявлены с помощью кожного теста на аллергию.

Дополнительные меры

Важно знать, как лечить аллергический ринит так, чтобы ребенок пореже сталкивался с его проявлениями. Основным методом на сегодняшний день является АСИТ, то есть аллергенспецифическая иммунотерапия. Эффективность метода объясняется тем, что он ликвидирует не сами аллергические сопли, а причины, которые их вызвали. Укрепляя иммунитет, этот метод позволяет сделать организм более устойчивым к воздействию потенциально опасных веществ. Этот метод часто называют прививкой, и действительно, механизм действия у АСИТ и вакцинации одинаковый.

Иммунотерапия

Иммунотерапия, также известная как снижение чувствительности или уколы от аллергии изменяет баланс типов антител в организме, тем самым снижая способность IgE вызывать аллергические реакции. Иммунотерапии предшествует тестирование на аллергию для определенных точных аллергенов. Инъекции включают очень небольшое, но постепенно увеличивающее количество аллергена, в течение нескольких недель или месяцев, с периодическими бустерами. Для достижения полной выгоды может потребоваться до нескольких леи, а у одного из пяти пациентов он вообще не наблюдается. Лица. получающие все прививки, будут тщательно контролироваться после каждого выстрела из-за небольшого риска анафилаксии, состояние, которое может привести к затруднению дыхания и резкому падению артериального давления. Снимки от аллергии можно сдавать детям от пяти лет.

Причины развития

Аллергия – это бурная реакция иммунитета на попадание в организм разных веществ (аллергенов), которые по каким-то причинам воспринимаются как чужеродные агенты. При неоднократной реакции иммунитета на раздражители может возникнуть патологическое состояние. Тогда природу ринита можно трактовать, как аллергическую.

Прямой причиной детского аллергического насморка могут стать:

- некоторые продукты питания (молоко, яйца, рыба);

- медикаментозные средства;

- шерсть, пух;

- продукты жизнедеятельности насекомых-паразитов (экскременты, хитиновая оболочка);

- воздушные аллергены (пыльца, аэрозоли, духи, сигаретный дым).

Факторы, косвенно влияющие на развитие заболевания:

- наследственность;

- неоднократный контакт с аллергеном;

- нарушение обменных процессов в организме;

- заболевания органов ЖКТ;

- физиологические аномалии носа;

- пониженное давление;

- частые ОРВИ.

У детей до года аллергические формы ринита почти не встречается. Типичные симптомы заболевания обычно проявляются после 3-4 лет. У грудничков часто появляется простой физиологический ринит, который не требует лечения. Многие родители его принимают за аллергический.

В последнее время аллергические заболевания возникают как реакция на чрезмерное стремление родителей к чистоте. Иммунитет детей перестает бороться с патогенной средой, у него освобождается много ресурсов. В результате этого он начинает проявлять себя там, где раньше не реагировал.

Альтернативное лечение

Альтернативные методы лечить затяжной насморк у ребенка при АР часто фокусируется на модуляции иммунного ответа организма и часто сосредоточены на диете и корректировке образа жизни. Витамин С в значительных количествах может помочь стабилизировать реакцию слизистой оболочки. Для облегчения симптомов могут быть полезны западные травяные средства, в том числе для глаз (Euphrasia officinalis) и крапивы (Urtica dioica). Пчелиная пыльца также может быть эффективной для облегчения или устранения симптомов АР.

Профилактика

Уменьшение воздействия пыльцы может улучшить симптомы сезонного АР. Стратегии включают в себя следующее:

- оставаться в помещении с закрытыми окнами в утренние часы, когда уровень пыльцы самый высокий

- держать окна в машине закрытыми

- избегать скошенных полоей

- узнавать, какие деревья производят пыльцу в какие сезоны, и избегая леса в разгар сезона пыльцы

- чаще стирать одежду и мыть волосы

- чистка фильтров кондиционера в доме регулярно

- использование электростатических фильтров для центрального кондиционирования

Переезд в регион с более низким уровнем пыльцы редко эффективен, чтобы как вылечить затяжной насморк у ребенка, поскольку у детей развиваются новые аллергии.

Профилактика многолетнего АР требует выявления ответственных аллергенов.

Споры плесени:

- поддержание сухости дома с помощью вентиляции и использования осушителей

- использование дезинфицирующего средства, такого как разбавленный отбеливатель для очистки поверхностей, таких как полы и стены в ванной

- очистка и дезинфекция каналов кондиционирования

- чистка и дезинфекция кондиционеров и кулеров

- выбрасывать заплесневелые или плесневелые книги, обувь, подушки или мебель

Домашняя пыль:

- часто пылесосить и регулярно менять мешок (используйте мешок с небольшими порами для управления очень мелких частиц)

- мытье полов и стен влажной шваброй

- установка электростатических фильтров в каналах отопления и охлаждения и регулярная замена всех фильтров

Шерсть животных:

- избегать контакта, если возможно

- мытье рук после контакта

- часто пылесосить

- не пускать домашних животных в спальню ребенка, не допуска попадания на мебель, ковры и другие опасные поверхности

- домашние животные часто купаются и ухожены

Профилактические рекомендации

В попытке создать максимально стерильные условия для проживания ребенка родители не дают возможности работать иммунной системе, бороться с патогенными организмами. В результате возникают разные формы аллергии, как неадекватная реакция иммунитета.

Свести к минимуму риск развития аллергического насморка помогут полезные советы:

- В период беременности женщине вести здоровый образ жизни, не употреблять аллергенные продукты.

- Лекарственные средства принимать только по медицинским показаниям. Не заниматься самолечением.

- Не курить в помещении, где находится ребенок.

- Вводить прикорм не раньше 6 месяцев.

- Чаще проводить проветривание.

- Убрать все накопители пыли в доме (мягкие игрушки, ковры).

- Выбирать для чистки и уборки дома жидкие средства. От аэрозолей и порошков чаще развивается аллергия.

- Не использовать хлорку в доме, где есть ребенок.

Чем дальше двигается вперед человеческая цивилизация, тем чаще встречается у детей аллергические реакции, насморк в их числе. Чрезмерное увлечение чистотой и появление новых лекарств для борьбы с вирусами и бактериями приводят к сбоям в работе иммунной системы детей. Поэтому нужно давать возможность с ранних лет работать иммунитету, укреплять его естественным путем.

Чем отличается аллергический ринит от насморка инфекционного и как помочь ребенку? Посмотрев видео, вы получите исчерпывающие ответы на все вопросы: